Le Corridor Biologique Mésoaméricain (CBM) représente l’une des initiatives de conservation écologique les plus ambitieuses et réussies au niveau mondial. S’étendant du sud-est du Mexique jusqu’au Panama, ce corridor intègre des écosystèmes stratégiques garantissant la connectivité biologique des espèces dans l’une des régions les plus riches en biodiversité de la planète.

De récentes études scientifiques ont révélé un fait fascinant : malgré des décennies de recherche, le CBM continue d’abriter des espèces auparavant inconnues de la science, confirmant ainsi son importance cruciale pour la biodiversité mondiale.

Ces découvertes enrichissent non seulement nos connaissances sur la faune et la flore mésoaméricaines, mais soulèvent également de nouveaux défis et une urgence accrue pour la conservation de ces écosystèmes fragiles.

1. Qu’est-ce que le Corridor Biologique Mésoaméricain ?

a. Définition et extension géographique

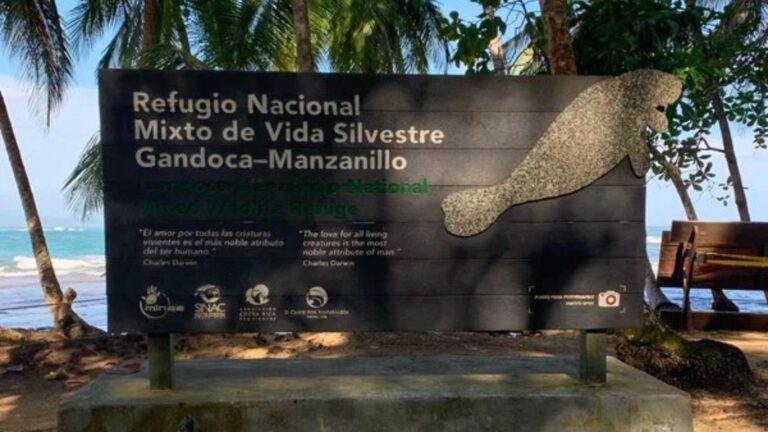

Le Corridor Biologique Mésoaméricain est une initiative internationale visant à interconnecter les aires naturelles protégées depuis le sud-est du Mexique, en passant par le Guatemala, le Belize, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica, jusqu’au Panama.

Avec plus de 768 990 km² d’extension, son objectif principal est de garantir la mobilité des espèces, de conserver la biodiversité et de promouvoir le développement durable dans la région (CBM Officiel).

L’idée centrale du CBM est d’éviter que les écosystèmes naturels ne soient isolés par les activités humaines, ce qui entraînerait la fragmentation génétique des populations animales et végétales, réduisant ainsi leur résilience face aux menaces telles que le changement climatique.

b. Importance écologique

Le CBM abrite environ 7 % de la biodiversité mondiale, incluant de nombreuses espèces endémiques et espèces menacées d’extinction telles que :

- Le jaguar (Panthera onca).

- Le tapir d’Amérique centrale (Tapirus bairdii).

- L’ara rouge (Ara macao).

De plus, la région constitue un corridor migratoire essentiel pour les oiseaux néotropicaux et est classée comme « hotspot » écologique par Conservation International.

L’intégrité écologique du CBM est fondamentale pour l’équilibre des écosystèmes mésoaméricains et pour les services environnementaux dont dépendent quotidiennement des millions de personnes.

2. Méthodologies récentes pour la découverte de nouvelles espèces

Les avancées technologiques des dernières décennies ont révolutionné les techniques de découverte de biodiversité dans le CBM, permettant d’identifier des espèces auparavant inconnues même dans des habitats déjà explorés.

a. Techniques de recherche utilisées

- Analyse de l’ADN environnemental (eDNA) :

Cette technique permet de détecter la présence d’organismes par l’analyse de traces génétiques laissées dans l’eau, le sol ou l’air, sans avoir besoin de capturer physiquement les organismes (Taberlet et al., 2012). - Pièges photographiques :

Équipés de capteurs de mouvement, les pièges photographiques ont révolutionné la surveillance des mammifères et oiseaux discrets, permettant de découvrir de nouvelles espèces ou d’enregistrer des présences inattendues dans des zones reculées (Rowcliffe et al., 2008). - Explorations herpétologiques et botaniques intensives :

Notamment dans des zones difficiles d’accès, ces expéditions permettent de collecter des spécimens ensuite analysés sur le plan morphologique et génétique. - LIDAR (Light Detection and Ranging) :

Cette technologie de balayage laser a permis d’identifier des écosystèmes cachés sous la canopée dense, révélant des habitats critiques pour des espèces encore inconnues (Fisher et al., 2017).

3. Nouvelles espèces découvertes dans le CBM (5 dernières années)

Les découvertes récentes dans le CBM ne se limitent pas aux invertébrés ou aux plantes, mais incluent également des vertébrés de taille et d’importance écologique considérables.

a. Faune

En 2021, des chercheurs de l’Université du Costa Rica et du Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) ont décrit une nouvelle espèce de grenouille de verre (Hyalinobatrachium sp.) dans les forêts nuageuses du Costa Rica, caractérisée par sa peau translucide et ses motifs d’appel uniques (Arteaga et al., 2021, Zootaxa).

Un nouveau petit mammifère rongeur a été identifié en 2023 au Nicaragua, appartenant au genre Oryzomys, mettant en évidence la diversité encore cachée des mammifères terrestres de la région (Salazar-Bravo et al., 2023, Journal of Mammalogy).

b. Flore

- En 2022, des botanistes du Jardin Botanique Lankester ont découvert trois nouvelles espèces d’orchidées épiphytes dans le sud du Pacifique du Costa Rica, appartenant au genre Epidendrum, enrichissant le catalogue des espèces de haute montagne dans des zones protégées telles que la Réserve Biologique Hitoy-Cerere.

c. Insectes et autres invertébrés

- De nouvelles espèces de papillons du genre Diaethria et de coléoptères tropicaux ont été décrites au Panama et au Costa Rica, soulignant l’importance des corridors biologiques pour les processus de spéciation chez les invertébrés (Neotropical Entomology, 2022).

Ces découvertes confirment que le CBM demeure l’une des frontières les plus dynamiques de la biodiversité mondiale.

4. Pertinence des découvertes

a. Implications pour la conservation

La découverte de nouvelles espèces dans le Corridor Biologique Mésoaméricain n’est pas un simple fait scientifique isolé : elle a de profondes implications pour la conservation.

Chaque espèce nouvellement identifiée représente :

- Une pièce supplémentaire du puzzle écologique des écosystèmes mésoaméricains.

- Un nouvel argument en faveur de la protection d’habitats encore peu étudiés ou menacés par l’expansion agricole, la déforestation ou des projets d’infrastructure.

Selon une analyse de Brooks et al. (2006) dans Science, la découverte d’espèces endémiques dans des régions spécifiques est souvent liée à un besoin urgent de créer de nouvelles aires protégées ou d’étendre les zones tampons autour des réserves existantes (Brooks et al., 2006).

Par exemple, la découverte de nouvelles espèces d’amphibiens dans des zones humides d’altitude du Costa Rica a conduit à la création de micro-réserves au sein du CBM pour protéger des corridors altitudinaux critiques face au changement climatique.

De plus, ces espèces nouvellement découvertes peuvent jouer le rôle d’espèces parapluies : leur protection implique la conservation d’écosystèmes entiers abritant de nombreuses espèces de flore et de faune.

b. Implications scientifiques

D’un point de vue scientifique, les nouvelles découvertes dans le CBM ont plusieurs implications majeures :

- Redéfinition des phylogénies :

La découverte d’espèces génétiquement distinctes oblige les biologistes de l’évolution à revoir les arbres généalogiques de divers groupes taxonomiques, tels que les amphibiens tropicaux et les orchidées mésoaméricaines (Padial et al., 2010). - Compréhension des schémas de biodiversité :

Beaucoup de nouvelles découvertes surviennent dans des « points chauds » écologiques peu explorés, fournissant des informations précieuses sur la manière dont les facteurs historiques (comme les changements climatiques du Pléistocène) et géographiques (comme la formation de l’isthme du Panama) ont façonné la diversité actuelle. - Applications en bioprospection et en résilience écologique :

Certaines nouvelles espèces de plantes et de microorganismes présentent un potentiel pour la recherche biomédicale, agricole ou pour l’adaptation aux conditions climatiques extrêmes. La biodiversité découverte aujourd’hui pourrait être cruciale pour les innovations de demain.

En résumé, chaque nouvelle découverte renforce l’argument scientifique et éthique pour poursuivre l’exploration, la surveillance et la protection active du Corridor Biologique Mésoaméricain.

5. Principales institutions et scientifiques impliqués

Le succès de l’identification de nouvelles espèces dans le Corridor Biologique Mésoaméricain repose sur la collaboration entre de multiples institutions scientifiques, centres de recherche et organismes de conservation régionaux et internationaux.

a. Institutions de premier plan

- Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) :

Basé au Panama, le STRI mène depuis des décennies des recherches sur la biodiversité tropicale et a récemment documenté de nouvelles espèces de mammifères, de reptiles et de plantes dans la région (STRI). - Université du Costa Rica (UCR) :

Grâce à son École de Biologie et des centres tels que le Jardin Botanique Lankester, l’UCR joue un rôle central dans la taxonomie de nouvelles espèces de plantes, d’insectes et d’amphibiens au Costa Rica. - Institut National de Biodiversité (INBio) :

Bien qu’intégré aujourd’hui au Système National des Aires de Conservation (SINAC), l’INBio a posé des bases fondamentales pour l’inventaire de la biodiversité au Costa Rica et reste une référence en bioprospection et en gestion de données biologiques. - Conservation International et The Nature Conservancy :

Ces ONG internationales soutiennent des recherches de terrain et des programmes de conservation appliqués, notamment dans des zones reculées du CBM.

b. Scientifiques notables

- Dr Gerardo Chaves (Université du Costa Rica) :

Spécialiste en herpétologie tropicale, il a décrit plusieurs nouvelles espèces de grenouilles et de reptiles au Costa Rica et au Panama (Chaves et al., 2022, Zootaxa). - Dre Melissa Marchán (Smithsonian Tropical Research Institute) :

Entomologiste spécialisée dans les papillons néotropicaux, ses travaux ont abouti à la découverte et à la classification de nouvelles espèces de lépidoptères dans le CBM.

La collaboration entre ces chercheurs, les organisations locales et les communautés indigènes a été essentielle pour faire progresser les connaissances scientifiques et promouvoir des stratégies de conservation fondées sur des données probantes.

6. Défis pour la recherche et la conservation dans le CBM

Malgré les succès récents, le Corridor Biologique Mésoaméricain fait face à d’importants défis menaçant tant la biodiversité existante que les possibilités de futures découvertes.

a. Fragmentation des habitats

L’expansion des frontières agricoles, l’urbanisation incontrôlée et les projets d’infrastructure mal planifiés continuent de fragmenter des corridors écologiques essentiels.

Selon une étude de Ponce-Reyes et al. (2017) dans Biological Conservation, jusqu’à 30 % des habitats critiques du CBM pourraient être perdus si les politiques d’aménagement du territoire ne sont pas renforcées (Ponce-Reyes et al., 2017).

b. Impacts du changement climatique

La hausse des températures et les changements dans les régimes de précipitations déplacent les aires altitudinales de nombreuses espèces.

Cela nécessite de développer des corridors de connectivité verticale (corridors altitudinaux) pour permettre aux espèces de migrer vers des zones plus fraîches, comme le souligne un rapport de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB).

c. Financement insuffisant

La recherche sur la biodiversité exige des investissements constants en explorations de terrain, analyses génétiques et conservation des habitats, ressources souvent limitées dans la région.

La dépendance vis-à-vis des financements internationaux expose de nombreux projets à une incertitude de continuité.

d. Besoin d’alliances et de participation communautaire

Pour assurer l’avenir du CBM, il est nécessaire de :

- Renforcer les alliances entre gouvernements, ONG, universités et communautés locales.

- Promouvoir des programmes de conservation fondés sur la science citoyenne.

- Intégrer les savoirs traditionnels indigènes dans les stratégies de gestion environnementale.

La participation active des communautés locales est essentielle pour garantir une conservation efficace à long terme, comme en témoignent plusieurs réussites au Costa Rica et au Panama.

Le Corridor Biologique Mésoaméricain continue de se révéler comme un véritable trésor de biodiversité, même au XXIᵉ siècle.

La découverte constante de nouvelles espèces de faune et de flore démontre non seulement la richesse biologique de la région, mais aussi à quel point notre connaissance des écosystèmes tropicaux est encore incomplète.

Ces découvertes récentes, documentées grâce à des techniques modernes telles que l’ADN environnemental, le LIDAR et les pièges photographiques, renforcent l’urgence de protéger les habitats naturels du CBM.

Chaque nouvelle espèce découverte constitue un argument scientifique en faveur de la conservation et un avertissement face aux risques de la fragmentation et du changement climatique.

Les contributions d’institutions telles que le Smithsonian Tropical Research Institute, l’Université du Costa Rica, l’INBio et d’organisations de conservation internationales ont été cruciales pour ces avancées, mais l’avenir de cette diversité extraordinaire dépendra de la poursuite des recherches et d’un engagement politique et social fort pour protéger ces corridors de vie.

Aujourd’hui plus que jamais, le Corridor Biologique Mésoaméricain nous enseigne que préserver la biodiversité, c’est préserver l’avenir.

Chaque nouvelle espèce découverte nous rappelle tout ce qu’il reste à connaître — et tout ce que nous pourrions perdre si nous n’agissons pas avec détermination et coopération internationale.