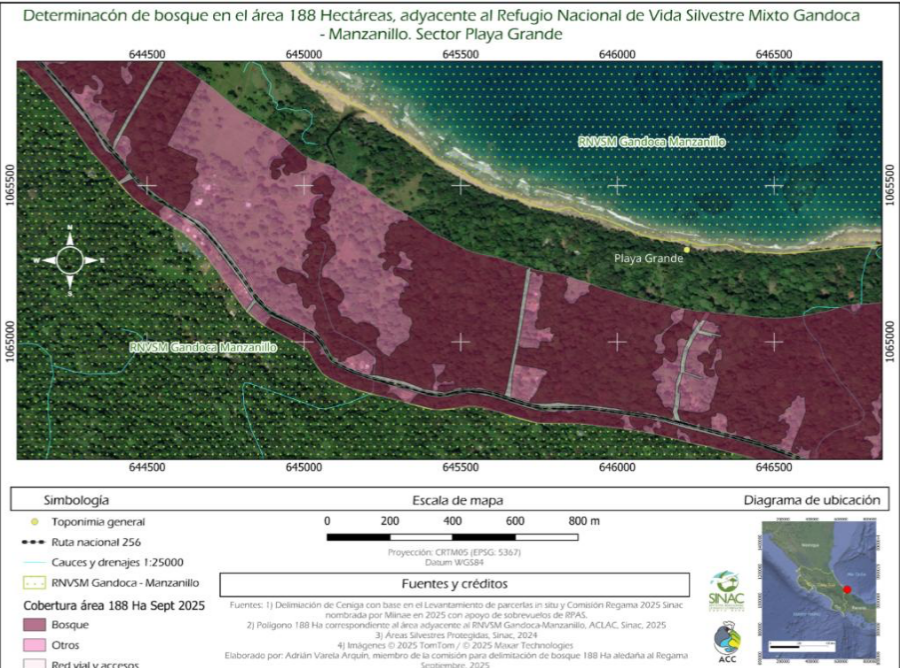

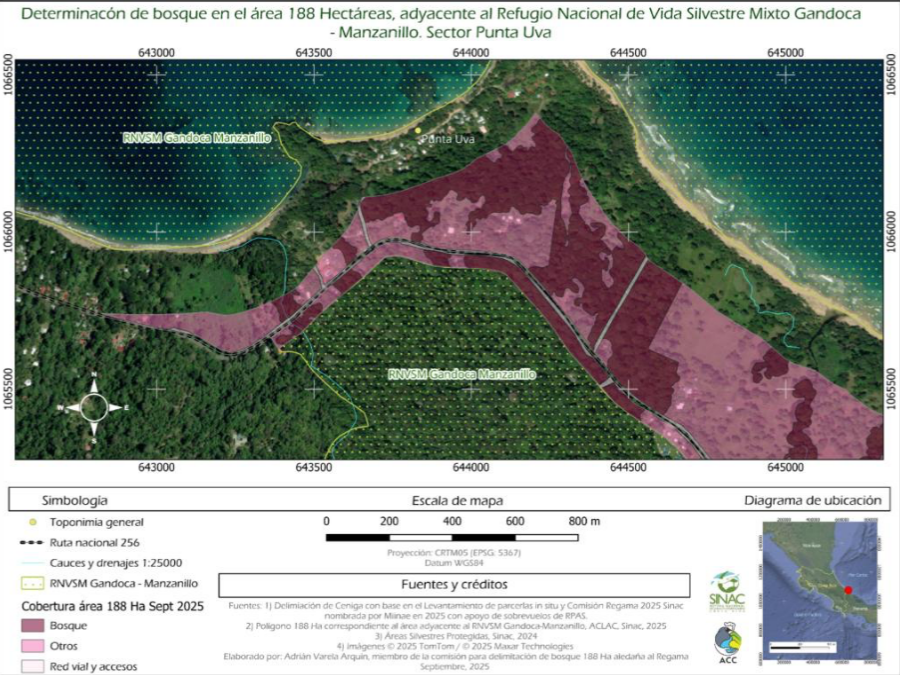

Problema Central: La Desprotección del Bosque

El núcleo del conflicto actual en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo es la identificación de 107,9 hectáreas de bosque primario y secundario que han quedado en un estado de vulnerabilidad legal. La causa directa de esta desprotección es la aprobación de la Ley N° 9223 en 2014, la cual, al intentar resolver un problema de tenencia de tierras, generó un efecto secundario no controlado. La principal consecuencia es la creación de un vacío legal que debilita la capacidad del Estado para prevenir la deforestación y regular el desarrollo en estos terrenos, que ahora están en proceso de ser titulados como propiedad privada.

Contexto Histórico (Situación Pre-2014)

Para comprender la legislación actual, es fundamental analizar el origen del conflicto. El Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo fue creado por el Estado en 1985, delimitando una de las áreas de mayor biodiversidad del país. Sin embargo, esta delimitación se realizó sobre territorios que ya estaban ocupados por pobladores locales, algunas familias incluso por generaciones. Esta superposición de un área protegida sobre terrenos habitados generó, durante casi tres décadas, una situación de profunda inseguridad jurídica y tensión social.

Los habitantes, a pesar de su arraigo, carecían de títulos de propiedad, lo que les impedía legalmente vender, heredar o usar sus tierras como garantía para créditos. Vivían bajo una constante amenaza de desalojo y enfrentaban enormes trabas para obtener permisos de construcción o servicios básicos, lo que limitaba su desarrollo. Esta prolongada incertidumbre alimentó un fuerte movimiento comunitario que presionó a nivel político para obtener una solución definitiva que reconociera sus derechos de posesión.

La Ley N° 9223 de 2014: La Solución Controversial

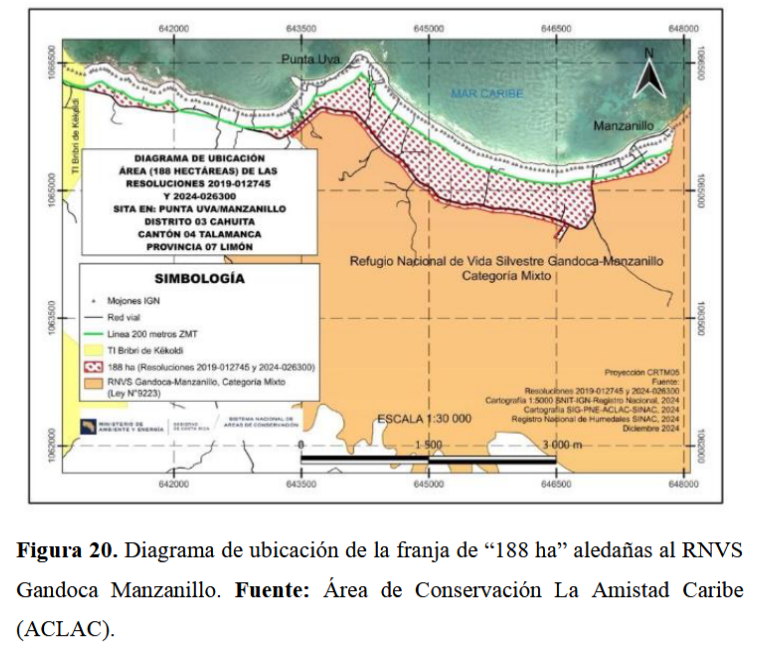

Como respuesta directa a la presión social y a la prolongada inseguridad jurídica de los habitantes, la Asamblea Legislativa aprobó en 2014 la Ley N° 9223, «Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur». El propósito declarado de la ley era noble: regularizar la situación de los ocupantes legítimos y otorgarles finalmente los derechos de propiedad que habían demandado por décadas. Para lograrlo, el mecanismo legal consistió en «desafectar» del patrimonio natural del Estado las parcelas que estaban ocupadas antes de la Ley Forestal de 1996, permitiendo así su titulación a nombre de particulares.

En la práctica, esto significó crear enclaves de propiedad privada dentro de un área silvestre protegida. Sin embargo, desde su etapa de discusión, la ley fue objeto de una intensa controversia. Organizaciones ambientalistas, biólogos y la propia Procuraduría General de la República advirtieron sobre los riesgos inherentes de la norma, argumentando que inevitablemente fragmentaría el ecosistema y abriría una puerta peligrosa a la especulación inmobiliaria y al desarrollo descontrolado, al debilitar la tutela del MINAE sobre esas tierras críticas.

Impacto y Consecuencias (Post-2014)

Una década después de la entrada en vigencia de la ley, sus consecuencias son tangibles y han sido cuantificadas. Un reciente informe técnico del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), dado a conocer en 2025, es la pieza central de la situación actual, pues identifica con precisión las 107,9 hectáreas de bosque primario y secundario localizadas dentro de las parcelas ahora privatizadas.

Este hallazgo confirma los temores expresados en 2014. El impacto más grave es el vacío legal creado: al convertirse estas tierras en propiedad privada, el MINAE ha perdido las herramientas jurídicas más fuertes para sancionar o impedir la tala, pues ya no operan bajo el régimen estricto de un área protegida estatal. El impacto ecológico ha sido documentado por organizaciones conservacionistas, reportando un notorio aumento de la deforestación para dar paso a construcciones y un incremento en la especulación inmobiliaria. Esta situación amenaza directamente la integridad de los ecosistemas del refugio, poniendo en riesgo corredores biológicos vitales, el hábitat de especies en peligro como la lapa verde, y la salud de los humedales y arrecifes de coral que dependen del equilibrio del bosque costero.

Actores Clave y sus Posiciones Actuales (Octubre 2025)

El conflicto de Gandoca-Manzanillo involucra a varios actores con intereses y perspectivas a menudo contrapuestos. A la fecha actual, sus posiciones son las siguientes:

- MINAE / SINAC (Poder Ejecutivo): Armado con la evidencia técnica del informe que identifica las 107,9 hectáreas, este actor reconoce oficialmente el daño ambiental. Sin embargo, su capacidad de acción directa está severamente limitada por la Ley 9223. Su postura es de buscar soluciones a través de vías alternativas como la negociación o la recomendación de acciones legales, aunque no puede revertir la ley por sí mismo.

- Pobladores y Propietarios: Este no es un grupo homogéneo. Por un lado, existen habitantes y empresarios locales que abogan por un desarrollo sostenible y la conservación, viendo el valor del refugio como su principal activo. Por otro lado, hay propietarios que, amparados en sus nuevos derechos, han procedido a vender sus tierras a desarrolladores inmobiliarios o a iniciar construcciones con fines comerciales, maximizando el valor económico de sus parcelas.

- Organizaciones Conservacionistas: Encabezadas por grupos como la Federación Conservacionista de Costa Rica (FECON), mantienen una posición de firme oposición a la ley, calificándola de «ecocidio». Su principal frente de batalla es el legal, habiendo presentado y manteniendo activas acciones de inconstitucionalidad para que la ley sea derogada en su totalidad.

- Sala Constitucional (Sala IV – Poder Judicial): Es el actor decisivo en este momento. Sobre esta alta corte recae la responsabilidad de resolver las acciones de inconstitucionalidad presentadas. Su fallo determinará si la Ley 9223 se mantiene, se modifica o se anula, lo que la convierte en el árbitro final del futuro legal del refugio y de las 107,9 hectáreas de bosque en disputa.

Escenarios y Futuro Inmediato (Octubre 2025)

A la fecha actual, el futuro del bosque dentro de Gandoca-Manzanillo depende de la convergencia de varias vías de acción complejas y sin garantías de éxito. El escenario es incierto y se perfilan cuatro posibles caminos para abordar el problema:

- Vía Legal: Es la más determinante. Todas las partes están a la espera de la resolución de la Sala Constitucional sobre las acciones presentadas contra la Ley 9223. Un fallo que declare la ley inconstitucional podría anular los procesos de titulación y devolver el control total al MINAE, aunque reavivaría el conflicto social por la tenencia de la tierra.

- Vía Negociada: El MINAE podría intentar una estrategia de mitigación, negociando directamente con los propietarios de las 107,9 hectáreas para que inscriban sus terrenos en el programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA). Esto les ofrecería un incentivo económico por conservar el bosque, pero su éxito depende de la voluntad de los dueños y de la disponibilidad de fondos.

- Vía Económica: Contempla la expropiación de los terrenos por parte del Estado para reintegrarlos al patrimonio natural. Sin embargo, esta es la opción más costosa y logísticamente compleja, ya que requeriría una inversión millonaria para pagar el justiprecio de tierras que se han valorizado enormemente.

- Vía Política: Implica impulsar una reforma legislativa a la Ley 9223 para añadir cláusulas y controles ambientales más estrictos que obliguen a los propietarios a conservar la cobertura forestal. Este camino es políticamente difícil y requeriría de un amplio consenso en la Asamblea Legislativa.

Un Conflicto No Resuelto

El caso del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo es la crónica de un conflicto complejo y no resuelto, donde chocan frontalmente tres visiones legítimas pero a menudo incompatibles: la necesidad de hacer justicia social con los derechos históricos de los habitantes, el imperativo de conservar un ecosistema de valor incalculable para el país y el mundo, y las presiones del desarrollo económico y turístico. La Ley 9223, creada para solucionar el primer punto, terminó por agravar los otros dos.

Las 107,9 hectáreas de bosque identificadas por el MINAE no son solo una cifra; son el símbolo tangible de este desequilibrio y representan el campo de batalla donde se decidirá el futuro del refugio. Encontrar una solución integral y sostenible es uno de los desafíos más urgentes para la política ambiental y social de Costa Rica, pues de ello depende la supervivencia de uno de sus tesoros naturales más preciados.